Les causes de la Première Guerre Mondiale

Par Georges Brun

Publié le 20 mai 2015

« … Elle était merveilleuse, cette vague tonique qui, de tous les rivages de l'Europe, battait contre nos cœurs. Mais ce qui nous rendait si heureux recelait en même temps un danger que nous ne soupçonnions pas. La tempête de fierté et de confiance qui soufflait alors sur l'Europe charriait aussi des nuages. L'essor avait peut-être été trop rapide. Les États, les villes avaient acquis trop vite leur puissance, et le sentiment de leur force incite toujours les hommes, comme les États, à en user ou à en abuser. La France regorgeait de richesses. Mais elle voulait davantage encore, elle voulait encore une colonie, bien qu'elle n'eût pas assez d'hommes, et de loin, pour peupler les anciennes. Pour le Maroc, on faillit en venir à la guerre. L'Italie voulait la Cyrénaïque, l'Autriche annexait la Bosnie. La Serbie et la Bulgarie se lançaient contre la Turquie ; et l'Allemagne, encore tenue à l'écart, serrait déjà les poings pour y porter un coup furieux. Partout, le sang montait à la tête des États, en portant la congestion.

La volonté fertile de consolidation intérieure commençait partout, en même temps, comme s'il s'agissait d'une infection bacillaire, à se transformer en désir d'expansion. Les industriels français, qui gagnaient gros, menaient une campagne de haine contre les Allemands, qui s'engraissaient de leur côté, parce que les uns et les autres voulaient livrer plus de canons - les Krupp et les Schneider du Creusot. Les compagnies de navigation hambourgeoises, avec leurs dividendes formidables, travaillaient contre celles de Southampton, les paysans hongrois contre les serb0s, les grands trusts les uns contre les autres ; la conjoncture les avait tous rendus enragés de gagner toujours plus dans leur concurrence sauvage.

Si aujourd'hui on se demande à tête reposée pourquoi l'Europe est entrée en guerre en 1914, on ne trouve pas un seul motif raisonnable, pas même un prétexte. Il ne s'agissait aucunement d'idées, il s'agissait à peine de petits districts frontaliers ; je ne puis l'expliquer autrement que par cet excès de puissance, que comme une conséquence tragique de ce dynamisme interne qui s'était accumulé durant ces quarante années de paix et voulait se décharger violemment. Chaque État avait soudain le sentiment d'être fort et oubliait qu'il en était exactement de même du voisin ; chacun voulait davantage et nous étions justement abusés par le sentiment que nous aimions le plus : notre commun optimisme. Car chacun se flattait qu'à la dernière minute, l'autre prendrait peur et reculerait ; ainsi, les diplomates commencèrent leur jeu de bluff réciproque. Quatre fois, cinq fois, à Agadir, dans la guerre des Balkans, en Albanie, on s'en tint au jeu ; mais les grandes coalitions resserraient sans cesse leurs liens, se militarisaient toujours plus. En Allemagne, on établit en pleine paix un impôt de guerre ; en France, on prolongea la durée du service ; finalement, les forces en excès durent se décharger, et les signes météorologiques dans les Balkans indiquaient la direction d'où les nuages approchaient déjà de l'Europe. »

Stefan Zweig (1881-1942), Les rayons et les ombres sur l'Europe, 1944, éd. posthume.

Sommaire

- Introduction

- I Impérialismes et partage du monde

- II Les crises du capitalisme

- III Le jeu des alliances

- IV Les nationalismes

- V La course aux armements

- VI Tensions internationales et crise des Balkans

- VII La crise de juillet 1914

- Conclusion

Retour à Les combats

Introduction

A bien des égards, le premier conflit mondial est inexplicable : voici un continent en pleine expansion économique, sociale, culturelle, intellectuelle, un continent en plein progrès, qui a tout à gagner au maintien de la paix, cette paix qui depuis 40 ans lui a permis de dominer le monde entier et d’offrir à sa population un bien être inconnu jusque-là et des promesses d’avenir radieux, avec des perspectives de développement illimitées, voici ce continent, l’Europe, qui, en l’espace de quelques années va s’engager dans le conflit le plus sanglant, le plus terrifiant de l’histoire de l’humanité, alors que rien, absolument rien ne justifiait une telle conflagration. Ce « suicide collectif » d’une société de plus de 400 millions d’hommes, reste à bien des égards une énigme et pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses satisfaisantes à ses causes.

Autant les causes du second conflit mondial apparaissent clairement, - choc d’idéologies messianiques et faillite des démocraties -, autant celles de la « Grande guerre » apparaissent multiples, floues, incohérentes et absurdes…au point de diviser nombre d’historiens et de critiques :

• certains y voient la volonté de puissance et de domination de l’Empire allemand de Guillaume II, jugée principale responsable du conflit ;

• d’autres, la responsabilité collective d’états impérialistes et colonialistes ;

• d’autres encore une conséquence logique et fatale de la domination du capitalisme mondial engendrant la concurrence des nations ;

• quelques-uns l’expliquent par le jeu des alliances, « jeu » qui à un moment donné dérape sans que personne ne puisse ou ne veuille l’arrêter ;

• un choix délibéré de régimes autocratiques face à la montée de très sérieuses tensions sociales internes ;

• l’exacerbation des patriotismes, des rancœurs nationalistes, des revendications minoritaires et indépendantistes et la montée des idéologies pangermaniques, panslaves, panturques

• La concurrence économique et commerciale de plus en plus vive que se livrent les puissances européennes dans le monde entier pour s’approprier marchés et débouchés

• La nature humaine, la fatalité, un hasard malheureux, une évolution trop rapide de la société provoquant un emballement rapidement incontrôlable

Le capitalisme constitue une des causes principales de la guerre. Représentation syndicale (Industrial Unionism, 1911) de la structure hiérarchisée, pyramidale et de classe du capitalisme, incluant l'importance du soutien de l'armée ou de l'industrie de l'armement et du clergé.Affiche anglaise.

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

Voici quelques citations intéressantes :

« Le fait est que les hommes dans leur grande majorité sont prêts à considérer, du moins en certaines circonstances, que le recours aux armes est une démarche légitime. Ce peut être le désir d’enrichir sa communauté et d’exalter son amour-propre... Ces considérations nous rappellent que la guerre est dans la nature humaine. »

Robin Prior et Trevor Wilson, La Première Guerre mondiale : 1914 – 1918. Atlas des guerres. 2001. Robin Prior et Trevor Wilson sont des historiens enseignant à l’université d’Adélaïde, spécialistes des questions militaires et le la première guerre mondiale.

« La situation diplomatique en 1914 - avant Sarajevo - nous semble autoriser les conclusions suivantes : on peut admettre qu'aucun gouvernement ne voulait de propos délibéré la guerre européenne. Mais l'obsession de la guerre les hantait tous, rôdait en eux et autour d'eux, à l'exception (peut-être) du gouvernement britannique. D'une part les malentendus et la méfiance étaient au plus haut point chaque groupe attribuait à l'autre des projets d'agression et agissait en conséquence ; chacun se jugeait en état de légitime défense et travaillait hâtivement à compléter son outillage de guerre. D'autre part, chaque groupe avait tendance à se croire le plus fort, par suite chacun acceptait le risque de guerre, chacun était décidé à ne pas reculer d'un pas devant l'autre. De ces gouvernements, maîtres absolus des destinées des peuples (en droit ou en fait), le plus impatient d'agir, parce qu'il se jugeait au bord de l'abîme (ne se disant pas qu'il l'avait creusé de ses propres mains), était le gouvernement autrichien ; celui qu'assaillaient les tentations les plus troubles, que servaient les agents les moins scrupuleux, le plus convoiteux mais le plus vacillant, était le gouvernement russe ; le plus anxieux de l'avenir, mais le plus confiant en sa force présente, le plus enclin à user de la force par tradition bismarckienne et sollicitations innombrables, était le gouvernement allemand ; le mieux préparé et le mieux servi (diplomatiquement), moralement aussi le plus prêt, le plus en garde, le plus résolu, était le gouvernement français, étant le seul que guidât une main ferme. »

Jules Isaac, Un débat historique. Le problème des origines de la guerre. Rieder, 1933. Jules Isaac (1877-1963) est un historien français, auteur, à la suite d'Albert Malet, des célèbres manuels d'histoire, usuellement appelés « Malet et Isaac ».

« Plus un évènement est lourd de conséquences, moins il est possible de le penser du point de vue de ses causes. »

François Furet, 1927-1997.

« La question des causes de la guerre de 1914 est d’une extrême complexité et, dans une large mesure, il reste une part de mystère dans la manière dont les puissances européennes se sont laissées glisser vers la catastrophe. »

Stéphane Audouin-Rouzeau et Annette Becker, 14-18 : retrouver la guerre, Gallimard 2000. Stéphane Audoin-Rouzeau est historien, directeur d’études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, dans la Somme. Il a fortement contribué à renouveler l'historiographie de la Première Guerre mondiale.

Le partage du "Gateau chinois": Caricature politique française de la fin des années 1890. Une galette représentant la Chine est partagée entre Guillaume II, Victoria du Royaume-Uni, Nicolas II de Russie, la Marianne française et l’Empereur Meiji du Japon. Illustration du supplément du "Petit Journal", 16 janvier 1898. Bibliothèque nationale de France

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

«Si quelqu'un cherche des causes simples, ils sera ou bien déçu, ou bien il réduira tellement la perspective historique que tout cela n'aura plus de sens ; le monde de 1914 était incroyablement complexe !»

Michael Neiberg. Neiberg est historien spécialiste de l’histoire militaire, professeur au Center for the Study of War and Society de l’université du Mississippi.

« Lorsque vous vous penchez sur l'été de 1914, vous devez examiner les décisions et erreurs humaines qui ont été faites, et je crois que jusqu'à la toute dernière minute, la guerre aurait pu être évitée, et qu'ils auraient très bien pu passer à travers 1914, un autre moment de crise, et ne pas avoir de guerre. »

Margaret MacMillan, The War That Ended Peace : The Road to 1914, Allen Lane, 2013. (Traduit en français, 2014, sous le titre "Vers la grande guerre : Comment l'Europe a renoncé à la paix"). Margaret Olwen MacMillan est historienne et professeur à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni, où elle est directrice du St. Antony's College.

Il apparaît donc clairement que les causes de cette guerre sont multiples et qu’elles révèlent la complexité du monde en 1900, d’autant que ces causes sont souvent imbriquées les unes aux autres. Aussi est-il indispensable d’exposer les lignes directrices ayant conduit au conflit, d’analyser les principaux buts de guerre des divers belligérants et de dégager leurs responsabilités dans l’engrenage des événements ayant amené à la grande déflagration.

I Le choc des impérialismes et le partage du monde

« Les grandes puissances industrielles, les grandes banques et les grandes entreprises voulaient de nouvelles colonies – ou des semi-colonies sur lesquelles elles auraient exercé un contrôle indirect – pour leurs matières premières, leur main-d’œuvre bon marché et leurs possibilités d’investissement. Ici réside certainement l’une des principales raisons de la guerre. »

Jacques Pauwels, historien, professeur à l’Université de Toronto, Canada.

Jusqu’à la Conférence de Berlin initiée en 1884 par le chancelier Bismarck, deux grandes puissances, Grande Bretagne et France, se sont taillé des empires coloniaux, ne laissant aux autres pays que des miettes (Le roi des Belges s’adjuge le Congo, le Portugal a sa zone d’influence au Mozambique et en Angola...) Bismarck, obsédé par l’équilibre européen dont l’Allemagne serait l’arbitre et le garant, s’investit très peu dans la question coloniale, encourageant même la France dans cette aventure, pensant la distraire de son ardent désir de revanche.

Mais dans les années 1880, la pression des élites industrielle et militaire conduit le "chancelier de fer" à modifier son approche des questions coloniales. Dès 1883, un chapelet de territoires en Namibie est acquis par les Allemands, ce qui provoque la fureur anglaise et néerlandaise… Puis l’Allemagne prend pied au Togo, Cameroun, Afrique Orientale et Nouvelle-Guinée ; dans le même temps, naissent des tensions à propos du Congo entre Belges, Français, Anglais, Portugais, et en Tunisie entre France et Italie, en Egypte que l’Angleterre s’adjuge en 1882 au grand dam de l’Empire Ottoman et jusqu’en Turquie où l’Allemagne obtient d’importantes concessions en Anatolie.

Représentation de la conférence de Berlin en 1884. Adalbert von Rößler,Allgemeine Illustrierte Zeitung..

Montage. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

C’est alors que Bismarck réunit la conférence de Berlin (Octobre 1884 – janvier 1885). Cette conférence ne partage cependant pas l'Afrique entre les puissances coloniales : elle ne fait qu'établir les règles de ce partage, avivant encore les tensions entre colonisateurs, ouvrant une concurrence sans merci, aiguillonnée par les besoins de plus en plus impérieux des grandes puissances en débouchés et matières premières.

Cette rivalité est encore exacerbée lorsque le jeune empereur Guillaume II « débarque » le chancelier de fer le 18 mars 1890 et change totalement de politique : désormais, c’est la « Weltpolitik », la politique de domination du monde, qui est à l’ordre du jour à Berlin. Voulant sa place au soleil, et si possible la première, l’Allemagne ne pouvait que susciter un accroissement des tensions entre tous les impérialismes nationaux, d’autant que le développement de sa puissance industrielle, financière, commerciale, militaire et son capitalisme agressif gagnant de nouvelles parts de marché sur les cinq continents deviennent de plus en plus contradictoires avec les intérêts de la France, de la Grande Bretagne, de la Russie (Balkans), mais aussi des Etats-Unis en Amérique du Sud et du Japon en Chine, nouvel et prometteur eldorado pour tous les impérialismes.

Aussi, la dernière décennie du XIXè siècle et les années 1900-1910 donnent lieu à de nombreux affrontements coloniaux où impérialistes, suscitant partout une sombre inquiétude et provoquant tensions politiques, ententes et alliances que d’autres évènements ne feront qu’exacerber… Quelques incidents sont particulièrement significatifs :

1. Le télégramme Krüger

En 1894, le riche homme d’affaires Cécil Rhodes (1853-1902), premier ministre de la colonie anglaise du Cap et fervent défenseur de la création d’une Afrique anglaise « du Caire au Cap », obtient l’aval du gouvernement anglais pour contrôler le Transvaal, république boer indépendante, très riche en or, dirigée par Paul Krüger (1825-1904). Il organise avec son ami Leander Starr Jameson (1853-1917) un raid privé (500 hommes) afin de renverser la république boer. Déclenché le 29 décembre 1895, le raid échoue lamentablement le 2 janvier 1896. Suite à cette affaire, Rhodes sera obligé de démissionner.

Profitant de l’occasion, l’empereur Guillaume II adresse le 3 janvier 1896 à Paul Krüger un télégramme de félicitations pour avoir repoussé l’incursion britannique sur son territoire : « Ich spreche Ihnen Meinen aufrichtigen Glückwunsch aus, daß es Ihnen, ohne an die Hilfe befreundeter Mächte zu appellieren, mit Ihrem Volke gelungen ist, in eigener Tatkraft gegenüber den bewaffneten Scharen, welche in Ihr Land eingebrochen sind, den Frieden wiederherzustellen und die Unabhängigkeit des Landes gegen Angriffe von außen zu wahren.“ (« Je vous exprime mes sincères félicitations pour avoir réussi, sans avoir demandé l'aide des puissances amicales, vous et votre peuple, à repousser avec vos propres forces les bandes armées qui avaient envahi votre pays, et à avoir maintenu son indépendance contre l'agression étrangère. »)

Cécil Rhodes, Paul Krüger et Leander Jameson.

Montage. Montage Georges Brun à partir de documents Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

Ce télégramme suscite une vague de protestation en Angleterre et affecte sérieusement les relations entre les deux puissances. La référence à l’aide de puissance amicale est interprétée comme une intervention allemande potentielle. La reine elle-même, par ailleurs grand-mère du Kaiser, répond à son petit-fils et manifeste son indignation. Peu de temps après, l’Angleterre se retire de la « Mittelmeerentente », un traité signé par l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre en 1887 garantissant notamment les intérêts des cosignataires contre la Russie et la France.

Le télégramme Krüger marque le premier incident sérieux entre les deux puissances et le début d’un ressentiment durable entre les opinions anglaise et allemande.

2. Fachoda

Photo des officiers et sous-officiers français de la mission Congo-Nil (1886-1900) arrivés en Abyssinie en1899, après la traversée de l'Afrique et l'épisode de Fachoda. Assis de gauche à droite le lieutenant Largeau, le docteur Emily et le capitaine Germain. Debout au deuxième rang le sergent Venail, l’interprète Landeroin le capitaine Baratier, le commandant Jean-Baptiste Marchand (1863-1934), chef de l'expédition et l’enseigne de vaisseau Dyé. En arrière-plan, le lieutenant Fouque, le sergent Dat et le lieutenant Charles Mangin, l’un des futurs chefs de guerre du premier conflit mondial.

Photo. Auteur inconnu, armée française., 2015

En 1898, les relations franco-britanniques ne sont de loin pas aussi amicales qu’elles ne le seront 10 ans plus tard. Le contentieux franco-anglais est séculaire et reste sérieux en cette fin de siècle : la « Perfide Albion » et un thème très populaire en France « La perfide Albion qui a brûlé Jeanne d’Arc sur le rocher de Sainte-Hélène. » (Christophe, La Famille Fenouillard).

En juillet 1898 la mission française du capitaine Marchand, partie du Congo français deux ans plus tôt afin de réaliser, au profit de la France, la liaison Dakar-Djibouti, vient occuper le village de Fachoda au sud Soudan. En septembre, remontant le Nil après avoir vaincu la rébellion mahdiste, les canonnières et les 3 200 hommes du prestigieux lord Kitchener arrivent en vue du poste français. Qui des Anglais ou des Français cédera la place ? La possession du Soudan et la continuité des empires coloniaux sont en jeu. Or, le bouillant Kitchener ne compte pas laisser des « Européens quelconques » interdire à l'empire britannique le contrôle du Nil, de son delta à ses sources... Après quelques vaines négociations, les Britanniques établissent un blocus autour de la place de Fachoda et la crise, de locale, devient internationale. Les relations entre la France et le Royaume-Uni se tendent à un point qui fait craindre, l’espace d’un instant, un conflit armé.

L’incident de Fachoda vu par le caricaturiste anglais politique de JM Staniforth. Le professeur Paul Barbier de l'University College de Cardiff tente de désamorcer les désaccords opposant Marianne et John Bull. Caricature du 24 octobre 1898.

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

Sommé d'évacuer Fachoda, le nouveau ministre des Affaires étrangères Théophile Delcassé (1898-1905), finit par s'incliner devant l’ultimatum anglais : le 7 novembre 1898, Marchand reçoit l'ordre d'évacuation. En France, cette reculade choque l'opinion, gagnée au nationalisme. Le 21 mars 1899, un accord colonial consacre la perte, au profit de l'Angleterre, de la totalité du bassin du Nil, y compris le Bahr el-Ghazal. L’Angleterre, de son côté, renonce à ses ambitions marocaines.

La reculade de Delcassé ne doit pas tromper : le ministre français voit beaucoup plus loin : son véritable objectif est la recherche d’alliances afin de rompre l’isolement de la France face aux ambitions allemandes et de bouleverser l’équilibre européen au détriment du second Reich. L’abandon du Soudan aux Anglais jette les bases de la future Entente Cordiale de 1904 dont il sera l’artisan, tout comme il sera l’artisan du rapprochement franco-russe.

3. La rivalité russo-japonaise

Puissance européenne, la Russie poursuit son expansion territoriale dans deux directions : me sud et l’est.

Vers la Méditerranée, elle se heurte à l’empire ottoman en plein déclin et aux puissances occidentales, Grande-Bretagne en tête et France, qui veut rejouer un rôle sur la scène européenne : défait lors de la guerre de Crimée (1856), Alexandre II renonce provisoirement au débouché méditerranéen, mais un nouveau conflit avec la Sublime Porte en 1878 lui permet de retrouver un accès au Danube, de parachever la conquête du Caucase et de prendre pied dans les Balkans par la création de la Bulgarie et l’indépendance de la Serbie et de la Roumanie… Il provoque du coup l’hostilité de l’empire austro-hongrois et de l’Angleterre…

Vers l’Orient, la Russie vise un accès à la mer du Japon. La Chine des Qing connaissant une période d’affaiblissement, les Russes commencent à coloniser le bassin de l’Amour au début du XIXè siècle, obtenant par divers traités le contrôle d'une façade maritime en mer libre sur l'océan Pacifique et de l’île de Sakhaline.

Le cuirassé Alexandre III à Kronstadt en 1904. Il sera coulé le 27 mai 1905 lors de la bataille de Tsushima. Des 782 marins, seuls 4 survivront. La quasi totalité de la flotte russe (21 navires de guerre) sera perdue lors de cette bataille. Près de 4 400 marins russes disparaissent.

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

L’effondrement de la dynastie Qing (Guerre de Taiping, guerre contre la France, guerre des Boxers…) attise une course de vitesse entre l’empire russe et de l’empire du Japon pour le contrôle de la Mandchourie et de la Corée. Grâce à la réalisation du Transsibérien jusqu’à Vladivostok, les Russes prennent dans un premier temps l’avantage. En 1894, les Japonais, qui ont besoin de matières premières et de débouchés, occupent Séoul, provoquant l’entrée en guerre contre la Chine. Battus, les Chinois cèdent aux Japonais le contrôle de la Corée ainsi que Port Arthur, territoire chinois au sud de la Mandchourie. Mécontents, les Russes obtiennent la rétrocession de Port Arthur par Tokyo, sous la pression des toutes les puissances alors présentes en Chine. Elle en profite pour obtenir le protectorat sur la Mandchourie, construit le « Transmandchourien » d'Irkoutsk à Vladivostok et augmente sensiblement sa présence en Corée. En avril 1903, contrairement aux accords signés entre Saint-Pétersbourg et Péking, la Russie refuse d’évacuer ses troupes de Mandchourie. Tokyo décide d’intervenir militairement.

Beaucoup mieux préparée, disposant d’un armement moderne et d’une marine puissante, l’armée japonaise écrase l’armée Russe sur terre et sur mer (Bataille de Tsushima, 25-27 mai 1905), révélant les faiblesses de l’empire russe et accélérant la décomposition du régime.

4. La crise marocaine

a) 1905-1906 : Tanger et Algésiras

Entre l’Allemagne et la France, les tensions à propos de la question coloniale se tendent dans les premières années du XXè siècle, particulièrement au sujet du Maroc. Installée en Algérie depuis 1830, la France lorgne sur le Maroc, qui, à l’instar de la Turquie est « l’homme malade » de l’Afrique à la fin du XIXè. Dès 1880, la conférence de Madrid permet aux pays européens la liberté de posséder des terres et des biens dans tous les coins du pays : Espagne, France, Grande Bretagne et Allemagne espèrent ainsi préparer la voie à la conquête totale du pays. Rapidement, la France prend un avantage certain sur les autres et affirme son intention d’étendre son protectorat sur tout le Maroc. En 1901, suite à l’assassinat d’un commerçant oranais au Maroc, Théophile Delcassé, ministre des affaires étrangères, impose au sultan Abd al-Aziz (1878-1943) un accord autorisant la France à « aider » l'administration marocaine au « maintien de l'ordre » dans les régions incontrôlées du Maroc oriental. Le gouverneur général de l'Algérie, Charles Jonnart ordonne au colonel Lyautey, responsable militaire du sud-oranais, de « pacifier » la frontière algéro-marocaine. Lyautey pénètre régulièrement au Maroc et lance de longues reconnaissances atteignant le bassin de la Moulouya.

Au même moment est signée l’Entent Cordiale avec la Grande Bretagne, qui, en échange de l’abandon par la France de ses visées égyptiennes, lui laisse le champ libre au Maroc et à l’Espagne le nord (Ceuta) et l’extrême sud du Maroc. Delcassé pense avoir réglé la question marocaine. Il presse le sultan d’accepter l’aide de conseillers militaires et financiers afin de rétablir l’ordre et d’entreprendre la modernisation du pays.

Le sultan Abd al-Aziz, se doutant bien que l’indépendance de son pays est en jeu et ne pouvant plus compter sur le soutien anglais, se tourne vers l’Allemagne. Guillaume II et le chancelier von Bülow, extrêmement contrariés par le rapprochement franco-anglais, décident d’intervenir, d’autant qu’un sérieux incident maritime au Dogger-Bank entre la marine russe en route vers le Japon et une flottille anglaise leur laisse entrevoir un rapprochement avec Saint-Pétersbourg. Le 31 mars 1905, Guillaume II débarque théâtralement à Tanger, traverse la ville à cheval suivi d'un imposant cortège, et rencontre le sultan pour l’assurer de son appui et lui faire part de son désaccord face aux droits concédés à la France sur le Maroc. Abd el-Aziz, impressionné par ce discours, décide de refuser toutes les réformes précédemment conseillées par la France.

Ce discours de Tanger est immédiatement monté en épingle par la presse, autant en Allemagne qu’en France où il déchaîne une vague de revanchisme et de germanophobie. L’affaire prend de telles proportions qu’on prête au Kaiser l’intention d’entrer en guerre si la France ne renonce pas à ses ambitions marocaines.

El-Hadj el-Mokri, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, signe le traité de la conférence d’Algésiras en présence des négociateurs, le 7 avril 1906. Document d’origine inconnue.

Photo. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

A l’Etat-major français, l’éventualité d’un conflit paraît beaucoup trop précoce : l’armée n’est pas prête. Aussi le président du conseil Maurice Rouvier décide de négocier : l’Allemagne obtient la démission de Delcassé, mais accepte le principe d’une conférence internationale… Cette conférence se tient du 16 janvier au 7 avril 1906 à Algésiras et réunit 12 pays européens et le Maroc sous la médiation du président Roosevelt. La conférence confirme l’indépendance de principe du Maroc, rappelle le droit d'accès de toutes les entreprises occidentales à son marché mais dans les faits elle établit des droits particuliers de la France et de l’Espagne sur le royaume chérifien : Paris et Madrid se voient confier le contrôle des ports, la France obtenant la présidence de la Banque d’Etat… C’est un échec pour le Reich, qui se sent de plus en plus isolé dans le concert des nations, d’autant que les liens entre la France et la Russie se resserrent …

Pour Berlin, l’affaire du Maroc n’est pas terminée, loin de là…

b) 1911 : le coup d’Agadir

Après Algésiras, la France accentue sa pression sur le sultan : en mars 1907, Lyautey occupe Oujda suite à un incident et début août, le général Drude occupe Casablanca et la région du Chaouia après des émeutes. Nouvel incident en septembre 1908 lorsque la police française arrête à Casablanca des soldats de la Légion étrangère que les agents consulaires allemands avaient aidé à déserter… En février 1909, France et Allemagne concluent un accord les associant dans toutes les entreprises marocaines qui tomberaient entre leurs mains.

Le 4 janvier 1908, le sultan Moulay Abd-ul-Aziz est renversé par son frère Moulay Hafid, opposé au traité d’Algésiras. Mais en 1911 Moulay est lui-même contesté par des tribus berbères du Moyen-Atlas qui l’assiègent dans Fès. Hafid appelle alors à son secours l’armée française, qui ne se fait pas prier : à la tête de 32 000 hommes, le général Charles Moinier libère Fès le 21 mai puis occupe les villes impériales de Rabat et Meknès.

L'Allemagne voit dans cette intervention une violation des accords d’Algésiras, mais décide d’agir unilatéralement, sans consulter les autres pays, ce qui accroît les malentendus. Le 1er juillet 1911, prétextant un appel à l’aide de commerçants allemands de la firme Mannesmann, elle envoie la canonnière SMS Panther bientôt relayée par le croiseur SMS Berlin et la canonnière SMS Eber dans la baie d’Agadir pour signifier à la France qu'elle n'a pas tous les droits au Maroc.

Immédiatement, l'opinion se déchaîne en France contre l'Allemagne. Les diplomates et l'état-major se montrent prêts à l'affrontement. À Londres, une bonne partie du gouvernement prend fait et cause pour Paris, craignant que l’Allemagne ne veuille établir à Agadir une base de sa Hochseeflotte pouvant menacer la route maritime des Indes, au moment même où la rivalité maritime entre les deux puissances bat son plein. Le gouvernement français, soutenu par son opinion, manifeste une très grande fermeté et n'exclut pas une réponse militaire. A Berlin, on est surpris par les vives réactions que provoque le coup de force et par les menaces de guerre. La crise provoque une panique financière à Berlin, les placements financiers français y étant très importants… L’Allemagne ne voulait d’ailleurs à ce moment-là aucune guerre.

De son côté le gouvernement de Joseph Caillaux, conscient qu'une guerre entraînerait la ruine de l'Europe, joue l’apaisement, résiste à toutes les pressions et amorce des négociations secrètes avec le chancelier Bethmann-Hollweg. Après d’âpres discussions menées par Caillaux lui-même assisté de l’ambassadeur Jules Cambon et Alfred von Kiderlen-Waechter, est signé un traité franco-allemand, le 4 novembre 1911 : l'Allemagne concède à la France une entière liberté d'action au Maroc en échange de l’abandon par Paris de 272 000 km2 de territoires d'Afrique équatoriale, au Gabon, au Moyen-Congo, en Oubangui-Chari au profit du Cameroun allemand. Les navires allemands quittent définitivement la baie d'Agadir, le 28 novembre 1911. Le 30 mars 1912, la convention de Fès fait du Maroc un protectorat français. Le général Lyautey devient résident général, c’est-à-dire gouverneur du Maroc.

Mais ce traité n’est accepté ni en France ni en Allemagne : l’opinion considère dans les deux pays que leur gouvernement respectif à reculé et que le traité est une lâche concession à l'ennemi. Caillaux sera poussé à la démission le 11 janvier 1912, victime d’une campagne haineuse. Il sera même arrêté le 18 janvier 1918 sur ordre de Clémenceau et accusé de haute trahison.

Conclusion

L’impérialisme des grandes puissances et la compétition coloniale entre 1800 et 1911 auront comme effet principal de cristalliser les antagonismes entre nations, mais aussi de renforcer le jeu des alliances au gré des intérêts de chacun, en créant peu à peu les conditions d’un affrontement général.

Le bras-de-fer franco-allemand à propos du Maroc est révélateur de l’évolution de la situation européenne à la veille du conflit :

• il permet à la France d'éprouver son alliance avec la Grande-Bretagne et accentue l'hostilité de l'Allemagne à l'égard du Royaume-Uni.

• Il isole l’Allemagne qui se sent cernée d’ennemis de plus en plus belliqueux et d’une France toujours considérée comme l’ennemi principal, mais qui désormais n’est plus seule.

• Il convainc les puissances européennes de sa politique agressive et belliqueuse, de sa volonté de domination et de son impérialisme, même si le Kaiser et le chancelier jouent en fin de compte à chaque fois l’apaisement.

• La diplomatie allemande est battue en brèche : en intimidant ou en menaçant plusieurs pays de guerre en l'espace de quelques années, sans être capable de formuler un objectif réfléchi, l'Allemagne intensifie les peurs à son égard et fait émerger une coalition contre elle, sans gain substantiel en retour, sans consolider sa propre coalition. L’image du Kaiser devient celle d’un va-t’en-guerre impénitent. Il ne s’en remettra jamais.

• De son côté, et pour la première fois depuis la défaite de 1870, la France parvient à s'opposer avec succès à l'Allemagne qui occupe toujours l'Alsace-Lorraine. Le thème belliqueux de la « Revanche » et de la récupération des « Provinces perdues » revient avec force, à grand renfort de propagande.

• Dans le Reich, le gouvernement et le Kaiser passent pour des lâches, la presse nationaliste dénonce le fait que l'Allemagne ait risqué une guerre pour des « étangs congolais » et convainc de plus en plus de politiciens et de militaires de la nécessité d’une guerre « préventive » contre la France.

« L'accord conclu le 4 novembre 1911 sur le Maroc et le Congo ne contenta ni l'Allemagne, ni la France. Si chez nous, il a provoqué de la désillusion sur nos gains territoriaux en Afrique, au double point de vue de leur exiguïté et de leur valeur, en France, il y eut de la mauvaise humeur provenant de la dignité froissée. On ne pouvait se faire à l'idée de céder des terrains coloniaux acquis grâce à l'initiative et à l'esprit d'entreprise français, et cela sous une pression qui n'avait rien de glorieux (...) Le nouvel accord (...) laissait subsister un état d'énervement qui suscita de nombreuses difficultés (...) »

Von Schoen, Mémoires, Plon. Le baron Wilhelm Eduard von Schoen (1851-1933) est secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères de l'empire allemand.

II Causes économiques : les crises du capitalisme

1. Le système capitaliste, générateur de tensions

La « Belle époque » est marquée par le développement rapide de l’économie capitaliste qui envahit peu à peu toutes les terres de la planète par la colonisation. Or le capitalisme, dans sa tendance naturelle à la concurrence, à la concentration et à la supra-nationalité, laisse très peu de place à l’équilibre des nations. Chaque pays cherche à être plus puissant militairement, plus compétitif économiquement, plus apte à maîtriser les sources d’énergie et matières premières que son voisin.

A la fin du XIXè siècle, les enjeux économiques, les rivalités commerciales, financières et industrielles accélèrent le déclenchement du conflit. L’arrivée en force de l’Allemagne dans la compétition internationale à partir du règne de Guillaume II, mais aussi des Etats-Unis et du Japon, bouleverse l’équilibre mondial : entre 1890 et 1914 la croissance allemande est spectaculaire : sa population passe de 49 millions à 66 millions, sa production de charbon triple, et celle d’acier est supérieure en 1914 à celle de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie réunies… Economiquement puissante, l’Allemagne investit chez ses voisins, Autriche-Hongrie, Roumanie (monopole commercial du pétrole roumain), France, Empire russe (concessions minières)… Ainsi, le Reich peut prétendre à une politique expansionniste et coloniale de premier plan, ce qui génère de graves tensions et l’exacerbation des sentiments nationaux. On est aux antipodes de la prudence et de la mesure bismarckienne.

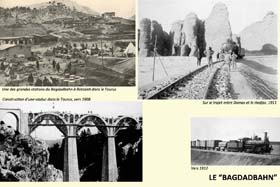

Avec en 1910 la seconde flotte commerciale du monde, avec les accords passés avec la Turquie pour la construction du « Bagdadbahn » et son prolongement vers Mossoul, Berlin menace directement les intérêts de Londres, qui, implanté au Koweit depuis 1899, vise les immenses champs pétrolifères de Mésopotamie… Le capitalisme agressif allemand réussit au début du siècle à gagner partout de nouvelles parts de marché sur les cinq continents, menaçant même les Etats-Unis dans leur « pré carré » d’Amérique du Sud où le Japon en Chine.

La construction du fameux Bagdadbahn marque une étape décisive dans la collaboration entre Berlin et Constantinople, qui entraînera fin 1914 l'entrée en guerre de la Turquie aux côtés des Empires Centraux.

Montage. Montage Georges Brun., 2015

La situation se tend encore après la défaite bulgare lors de la seconde guerre balkanique en 1913, qui est aussi une défaite germanique : l’Allemagne a en effet massivement investi dans les Balkans, en Turquie, Grèce, Roumanie, Bulgarie en prêtant des sommes considérables à ces pays ; mais rapidement elle manque d’argent et se voit supplantée par la France, premier investisseur mondial, qui en décembre 1913 devient le principal bailleur de fonds de la Grèce et de la Roumanie, puis de la Turquie où l’influence allemande décline en dépit du soutien résolu de l'état-major turc, enfin de l’Italie, que cette politique d’octroi de prêts financiers par la France détache peu à peu de la Triple Alliance.

2. La guerre, fruit du capitalisme ?

Pour de nombreux historiens de tendance socialiste ou marxiste, la guerre est une conséquence logique du système capitaliste, provoquée et voulue par la classe dirigeante, mue par des intérêts économiques et soucieuse de mâter un prolétariat qui n’en finit pas de relever la tête et de mettre ainsi un terme à la montée dangereuse (pour les capitalistes) du mouvement ouvrier.

Ce choix d’une « bonne guerre » pour rassembler la « nation » autour de son « Chef » a sans aucun doute joué au sein des milieux aristocratiques et grand-bourgeois proches du pouvoir, en particulier à Berlin, Vienne et Saint-Pétersbourg : la Russie est secouée en juin et juillet 1914 par des grèves générales massives, y compris dans la capitale Saint-Pétersbourg ; à Berlin l’aristocratie militaire, spécialement les grands propriétaires que sont les Junkers, qui par ailleurs fournissent l’essentiel des cadres de l’armée, est terrorisée par la perspective de l’arrivée au pouvoir des socialistes dont l’influence est croissante… Pour ces « élites », imprégnées de darwinisme social, la « masse », gagnée aux idées de révolution et de progrès, est dangereuse, et pour endiguer ce danger, la guerre constitue une solution permettant de substituer aux idées révolutionnaires celles de nation, de patrie, mais aussi d’ordre, de discipline, d’obéissance.

3. Les socialistes et la guerre

Au début du XXè siècle, tous les mouvements socialistes européens sont farouchement opposés à la guerre. Ainsi le dirigeant socialiste Jean Jaurès est convaincu que « Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage », et bien des socialistes, aussi bien en France qu’en Allemagne, pensent que la guerre est le résultat d’un complot organisé par des capitalistes : l’expansion impérialiste des nations capitalistes est fondée sur la conquête coloniale de territoires, sur un rapport de force militaire, commercial et financier permanent pour gagner marchés et matières premières. Ils insistent tous sur la responsabilité des antagonismes impérialistes dans l’engrenage qui va mener au déclenchement de la guerre. Ils luttent tous pour prévenir des conséquences catastrophiques d’un tel conflit général.

« Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l’orage. Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir la guerre entre les peuples, c’est abolir la guerre économique, le désordre de la société présente... »

Jean Jaurès (1859-1914).

Pour les marxistes, le capitalisme, c’est la guerre voulue par les grands patrons et les financiers afin de maintenir leur pouvoir sur le prolétariat et dominer le monde.

« Le développement des forces productives du capitalisme mondial a fait, au cours des dernières décennies, un bond gigantesque. Partout, dans le processus de lutte pour la concurrence, la grande production est sortie victorieuse, en groupant les « magnats du capital » en une organisation de fer qui a étendu son emprise sur la totalité de la vie économique. Une oligarchie financière s'est installée au pouvoir et dirige la production liée par les banques en un seul faisceau. Ce processus d'organisation de la production est parti d'en bas pour se consolider dans les cadres des États modernes devenus les interprètes fidèles des intérêts du capital financier. (...) La surproduction de marchandises inhérente au développement des grandes entreprises, la politique d'exportation des cartels et le rétrécissement des débouchés par suite de la politique coloniale et douanière des puissances capitalistes,... l'immense extension de l'exportation du capital et l'assujettissement économique de pays entiers à des consortiums bancaires nationaux portent au paroxysme l'antagonisme entre les intérêts des groupes nationaux du capital. Ces groupes puisent leur dernier argument dans la force et dans la puissance de l'organisation d'État et, en premier lieu, de leur flotte et de leurs armées. Un puissant État militaire est le dernier atout dans la lutte des puissances. »

Nikolaï Boukharine (1888-1938), l'économie mondiale et l'impérialisme, 1917. Éd. Anthropos, 1971. Boukharine est un penseur révolutionnaire et militant marxiste, compagnon de Lénine, membre du Comité Central du Parti communiste soviétique, éliminé par Staline en 1938.

Cette vision socialiste et marxiste d’une guerre voulue délibérément par les grandes puissances sous la pression des grands groupes industriels doit pour le moins être nuancée :

• Même si les grands industriels ont largement profité du conflit pour faire de confortables bénéfices (Krupp, Schneider, l’industrie américaine en général), l’immense majorité des entrepreneurs et des « capitalistes » sont pour la paix, la guerre étant généralement très mauvaise pour les affaires ;

• L’argument selon lequel la guerre mettrait fin aux revendications ouvrières et à l’agitation du prolétariat ne tient pas : en 1914, les mouvements ouvriers révolutionnaires sont très peu influents, voire inexistants ;

• Si dans leur ensemble les socialistes européens, avec comme chef de file le SPD allemand, condamnent la guerre au nom de l’internationalisme, s'ils votent contre les budgets militaires proposés par les gouvernements, ils ne parviennent cependant pas à mettre en oeuvre les moyens pratiques pour empêcher le déclenchement de la guerre. Ils restent divisés sur la manière de réagir en cas d’attaque de leur pays… Dans les faits, à la déclaration de guerre, les partis socialistes des divers pays belligérants se rallient rapidement à la guerre : c’est le cas en France avec l’Union Sacrée (3 août 1914) et en Allemagne avec le "Burgfrieden" ;

• Seuls les révolutionnaires marxistes russes et allemands (Lénine, Liebknecht, Luxemburg) s’en tiennent à leur théorie du capitalisme générateur de guerre : encore ne sont-ils pas au pouvoir au moment de la déclaration de guerre.

III Le jeu des alliances

1. Le système bismarckien : 1871 - 1890

Le système bismarckien.

Affiches. Montage Georges Brun à partir de documents Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

À l’issue de la guerre de 1870, Bismarck, conscient de la faiblesse du jeune empire, se fixe, en matière de politique européenne, le maintien de la paix et donc l’isolement de la France afin de lui ôter toute velléité de revanche et de reconquête de l'Alsace-Moselle. Il est convaincu qu'une réconciliation avec la France est impossible et qu'il doit faire face à une adversité durable avec son voisin de l'ouest. Conscient par ailleurs que l’Allemagne sera rapidement une grande puissance militaire et économique, il travaille à un nouvel équilibre en Europe en mettant en œuvre une politique extérieure particulièrement modérée, qui contraste avec l’autoritarisme de sa politique intérieure. Il lui faut créer une situation dans laquelle toutes les puissances auraient besoin de l'Allemagne et décide d'instaurer de bonnes relations avec les autres pays, hormis la France. Il élabore ainsi un système d’alliances, la « Bündnispolitik » pour échapper au « cauchemar des coalitions » et à un conflit sur deux fronts (« Zwei Frontenkrieg ») qu’il redoute particulièrement.

Dans un premier temps, il parvient à maintenir la France totalement isolée (1871-1890), mais son renvoi sonnera le glas de sa politique d’équilibre européen que le Kaiser, mais aussi la France s’ingénieront à ruiner en quelques années.

a) L'entente des trois empereurs

Le « Dreikaiserabkommen » (accord des trois empereurs) est le premier système bismarckien, élaboré en 1873 : afin de maintenir de bonnes relations avec l’empire russe et de se réconcilier avec Vienne, le chancelier tente de les unir sur des intérêts communs comme la lutte contre la montée du socialismes ou la solidarité des systèmes monarchiques… Mais cette alliance est sérieusement remise en cause lors de la crise dite « Krieg-in-Sicht » (guerre en vue) où il apparaît clairement qu’en cas de conflit entre l’Allemagne et la France, l'Angleterre et la Russie pencheraient du coté de Paris… L’accord des trois empereurs ne se maintiendra pas au-delà de 1878.

b) Le congrès des Nations de Berlin

Le congrès de Berlin de 1878 marque sans doute l'apogée de la diplomatie de Bismarck que Le Jeune Kaiser Guillaume II s'évertuera à démolir.

Montage. Montage Georges Brun d'après un document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

D’avril 1877 à janvier 1878 la Russie est en guerre contre la Turquie. Elle l’emporte et impose à la Sublime Porte le traité de San-Stefano (3 mars 1878) qui marque, par la reconnaissance de l’indépendances de plusieurs état balkaniques (Serbie, Bulgarie, Bosnie…), l’entrée en force de la Russie dans les Balkans. Ce traité déplait fort à la Grande Bretagne et à l’Autriche-Hongrie qui en demandent la révision. A Berlin, (13 juin–13 juillet 1878) Bismarck parvient à ménager à la fois Russes, Autrichiens, Turcs et Anglais, démontrant son rôle diplomatique central en Europe, et maintenant la France dans l’isolement. Mais ce sera au prix de la « balkanisation », de la fragmentation de cette région qui contribuera au déclenchement de la Première Guerre mondiale. La Russie reste profondément déçue de l’attitude trop bienveillante de Bismarck vis-à-vis de l’Autriche-Hongrie, de l’Angleterre et de la Turquie.

c) La Duplice

La Duplice ou « Zweibund » lie en 1879 l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne : c’est un accord tacite défensif dirigé contre la Russie et son éventuel allié, la France, assurant un soutien mutuel dans le cas d'une attaque russe. L'Alliance oblige l'Autriche-Hongrie à rompre toute relation diplomatique amicale avec la France.

d) Le traité des trois empereurs

Deux ans plus tard, en 1881, Bismarck met en place un nouveau traité entre les trois empereurs : c’est le « Dreikaiserbündnis » alliant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie dans un pacte de « bienveillante neutralité » en cas d'une guerre. Il permet au chancelier de parer un conflit sur deux fronts en cas de guerre avec la France, mais ne résout en rien la rivalité entre la Russie et l'Autriche. Le pacte sera renouvelé en 1884 pour 3 ans, mais ne sera pas reconduit.

e) La Triplice

Créée le 20 mai 1882, la Triplice, ou « Dreibund » est un élargissement de la la Duplice à l'Italie. Les trois pays s'assurent une protection et une aide réciproque dans le cas d'une attaque française, l’Italie étant mécontente de la politique française visant à l’évincer de Tunisie. Le royaume de Roumanie y est secrètement associé par un traité signé le 30 octobre 1883, malgré l'existence en Transylvanie austro-hongroise d'une importante minorité roumaine. Ce pacte est renouvelé plusieurs fois jusqu’en 1914.

« Les hautes parties contractantes se promettent mutuellement paix et amitié, et n'entreront dans aucune alliance ou engagement dirigé contre un de leurs Etats. Elles s'engagent à procéder à un échange de vues sur les questions économiques et politiques de nature générale qui pourraient se poser et elles promettent, en autre, de s'aider mutuellement à l'intérieur des limites de leur propre intérêt. Au cas où l'Italie, sans provocation directe de sa part, serait attaquée par la France pour une raison quelconque, les deux parties contractantes s'engagent à porter assistance de toutes leurs forces à la partie attaquée... Si l'une ou l'autre des parties contractantes était attaquée sans provocation directe de sa part, ou engagée dans une guerre avec deux ou plusieurs grandes puissances non signataires du présent traité, le cas d'assistance surviendrait simultanément pour toutes les hautes parties contractantes. Les hautes parties contractantes promettent mutuellement de conserver secret le contenu et l'existence de ce traité... »

(Extraits de la Triplice, 1882).

f) Le traité de réassurance

En 1887, le traité de réassurance ou « Rückversicherungsvertrag » unit à nouveau l'Allemagne à la Russie impériale, après de longues négociations, car l’Autriche et la Russie restent opposées : Allemagne et Russie s’engagent à rester neutres en cas d’agression autrichienne contre la Russie et de la France contre l’Allemagne, qui par ailleurs s’engage à soutenir le tsar dans la question des Balkans et des Détroits.

Ainsi la « Realpolitik » de Bismarck vise essentiellement à protéger l'Allemagne géographiquement, à renforcer la puissance du pays et à disposer d’un maximum d'options en évitant de se retrouver isolé, mais tout en restant en retrait pour être le dernier pays à s'engager. Il veut se prévenir d’une alliance franco-russe dévastatrice pour son pays, éviter un conflit d’intérêt entre l’Autriche-Hongrie et la Russie, et combattre l'affaiblissement de la légitimité conservatrice dont ces trois puissances sont les dernières représentantes. Favorable au système mis en place par Metternich en 1815, il considère que l’État républicain français issu de la Révolution est dangereux pour le maintien de la paix en Europe, d’autant que la France réagit sur le plan militaire en réarmant rapidement.

2. Le bouleversement des alliances après Bismarck : 1890-1914

Caricature du journal anglais Punch de 1890 montrant le bouleversements occasionnés par le nouvelle politique de l'inconstant Guillaume II. Il tente de maintenir l'équilibre qu'ils s'est acharné à bouleverser. Assis dans le canot, la Russie (Alexandre III, l'Autriche-Hongrie (François-Joseph), la France (Marianne), l'Angleterre (Victoria tenant son petit fils).

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

L'empereur Guillaume Ier soutient le Reichskanzler jusqu'à la fin de son règne. L'arrivée au pouvoir de son petit-fils Guillaume II change totalement la donne : le nouvel empereur entend gouverner personnellement, entreprend des réformes libérales au sein du Reich et entend mener une politique extérieure donnant à l’Allemagne sa vraie place, c’est à dire la première. En total désaccord, le vieux chancelier « quitte le navire » (« Der Lotse geht von Bord», « Lao-Tseu quitte le navire») le 18 mars 1890 et est remplacé par le comte Leo von Caprivi (1833-1899). Rapidement, le système bismarckien d’équilibre d’alliances se trouve totalement bouleversé.

La politique expansionniste, « Weltpolitik » de Guillaume II, qui tend par ailleurs à fournir un dérivatif aux tensions internes d’un pays aspirant à une véritable démocratie, ne parvient qu'à exacerber la méfiance des puissances coloniales et commerciales déjà installées, et à cimenter des alliances dirigées contre le Reich : antagonismes pour la possession d'îles dans l'océan Pacifique et le contrôle de régions sur la route des Indes, tentatives allemandes de pénétration économique et politique dans l'Empire ottoman (Bagdadbahn, demande de concessions pétrolières en Mésopotamie), question marocaine...

Parallèlement sont mises en œuvre une politique de renforcement militaire (loi de 1890) et une politique de construction d’une puissante flotte de guerre afin de concurrencer la Grande-Bretagne.

a) L’évolution de la Triplice

Au sein de la Triplice, l’Autriche exprime quelques réticences vis-à-vis de l’Italie, à cause de sa politique coloniale en Afrique du nord (Lybie), réalisée aux dépens de l’empire ottoman, ce qui pourrait pousser encore un peu plus la Russie à intervenir dans les Balkans, et à cause de la question toujours épineuse des terres irrédentes du Trentin - Haut-Adige. Caprivi s’engage plus fortement envers l’Italie en la soutenant dans sa politique coloniale et en signant le 6 mai 1891 un traité d’assistance économique avec l’Italie et l’Autriche-Hongrie, avec la perspective d’y associer ultérieurement la Grande-Bretagne.

La Triplice, ou Triple Alliance est renouvelée en 1896, avec toujours comme objectif d’isoler la France, d’entraver son expansion coloniale (que Bismarck avait en son temps encouragée comme dérivatif à la « revanche ») et de rompre le rapprochement franco-russe, initié dès 1891. L’Italie se montre cependant de plus en plus réticente : l’affaire du télégramme Krüger a fortement indisposé la Grande-Bretagne, que l’Italie considère comme un pays ami, car concurrent de la France en Afrique. L’Italie entend désormais ne plus participer à une guerre offensive.

Caricature représentant la triplice. A gauche, Guillaume II empereur d'Allemagne ; au centre, Francesco Crispi, président du Conseil des ministres de l'Italie ; à droite, François-Joseph Ier empereur d'Autriche-Hongrie.

.

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

Effectivement, l’alliance italienne n’est pas fiable : la rivalité entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie dans les Balkans et sur la frontière austro-italienne est trop importante. Sur le plan économique, l’Italie a besoin d’investissements français, et les banquiers de Paris ne se font pas prier : en 1900 puis en 1902, des accords secrets franco-italiens annulent de fait les accords signés par Rome dans le cadre de la Triple Alliance. Si l’Italie signe en 1910 le renouvellement de la Triplice avec quelques nouvelles clauses l’engageant en cas de conflit (fourniture d'unités importantes, coopération navale austro-italienne dans l'Adriatique et en Méditerranée), Rome s’est presque totalement détachée de l'alliance germano-autrichienne et le royaume mène une politique de rapprochement avec la Russie et la France, au point que certains militaires de la double monarchie envisagent le déclenchement d'une guerre préventive contre cet allié peu sûr.

Afin de compléter et de renforcer leur alliance, l’Allemagne et l’Autriche cherchent de nouveaux partenaires : non sans arrière-pensées vis-à-vis de son « brillant second », le Reich entend mener sa propre politique dans les Balkans, en renforçant ses liens avec la Roumanie (pacte de 1883), avec la Grèce et surtout avec l'Empire ottoman, par des liens économiques et des conventions militaires (construction du Bagdadbahn, réorganisation des armées ottomanes, nomination de Liman von Sanders au poste d'instructeur général de l'armée ottomane, missions militaires). De son côté, Vienne se rapproche de la Bulgarie qui devient son fidèle allié face aux revendications du troublion serbe…

Ces alliances sont cependant fragilisées :

• elles renforcent le rapprochement franco-russe et anglo-russe…

• au début du XXè siècle, la Turquie et la Roumanie s’éloignent de la sphère d’influence germanique, car elles ont d’énormes besoins financiers auxquels la France est prête à répondre.

• la défaite bulgare contre la Serbie et la Grèce lors de la seconde guerre des Balkans (1913) incite les petits états balkaniques, par ailleurs gagnés au panslavisme, à se rapprocher de la Russie.

En 1913, devant la perte d'influence générale du Reich en Europe, le gouvernement et les militaires allemands sont amenés à soutenir totalement et aveuglement leur allié autrichien dans sa politique balkanique, d’autant que Vienne commence à se tourner vers la France, ayant besoin de capitaux que Paris peut lui fournir... le Kaiser est obligé de s'aligner totalement sur la politique de son entreprenant allié, alignement encore renforcé par l'alliance de revers franco-russe. Pour l'historien allemand Fritz Fischer, c'est dans ce contexte d'effritement de ses alliances que le Reich incite son allié austro-hongrois à se montrer ferme lors de la crise de juillet 1914.

3. La Triple-Entente

a) La Convention franco-russe

Totalement isolée par la politique de Bismarck, la France s’active à partir de 1890 à nouer son propre réseau d’alliances, bien aidée en cela, à son corps défendant, par les maladresses et l’orgueil de Guillaume II. Se efforts portent essentiellement vers la Russie et vers l’Angleterre, et sont principalement l’œuvre du président Sadi Carnot (1887-1894) et de Théophile Delcassé, ministre des affaires étrangères entre 1898 et 1905.

Désirant se rapprocher de l’empereur d’Autriche, Guillaume II ne renouvelle pas en 1890 le traité de réassurance avec la Russie et met fin à l’alliance des trois empereurs. Conscient que les positions de l’Autriche-Hongrie et de la Russie au sujet des Balkans sont inconciliables, inquiet des visées expansionnistes autrichiennes et désireux de s’ouvrir un accès sur la Méditerranée par les Détroits, le tsar Alexandre III (1845-1881-1894) dépêche immédiatement son ministre Nicolas de Giers (1820-1895) à Paris, visite ostensiblement en mai 1890 une exposition d’industriels français à Moscou et convie en août aux manœuvres militaires russes le général de Boisdeffre pour faire pièce au Kaiser qui s’y était invité de son propre chef. En outre, la Russie souhaite bénéficier des capitaux français, et dès 1888, un emprunt russe est émis à Paris, qui rencontre un immense succès et dont une grande partie finance les travaux du Transsibérien. D’autres gestes d’amitié suivent (décoration du président Carnot, commande à la manufacture d'armes de Châtellerault de 500 000 fusils « Mossine » (dérivés du Lebel), visite d’une escadre française à Cronstadt en juillet 1891, visite d’une escadre russe à Toulon en octobre 1893).

Le 17 août 1892 le général Raoul de Boisdeffre et le général Obroutcheff signent une première convention défensive prévoyant une mobilisation mutuelle des deux pays en cas de mobilisation d'une des puissances de la Triplice, une intervention russe contre l'Allemagne si l'Allemagne ou l'Italie (soutenue par l'Allemagne) attaquait la France et une intervention française contre l'Allemagne si celle-ci ou l'Autriche-Hongrie (soutenue par Berlin) attaquait la Russie. En cas de conflit, les Français engageraient immédiatement 1 300 000 hommes, les Russes 800 000, de manière que l'Allemagne ait à lutter à la fois à l'est et à l'ouest.

Le tsar ratifie la convention le 27 décembre 1893, le gouvernement français le 4 janvier 1894, malgré le scepticisme des Anglais.

b) L'amitié franco-russe

En 1896, le jeune empereur Nicolas II (1868-1894-1918) et son épouse Alexandra effectuent en voyage officiel en France : il pose le 7 octobre la première pierre du pont Alexandre III pour symboliser l'amitié franco-russe. L'année suivante le président Félix Faure se rend en visite officielle à Saint-Pétersbourg et pose la première pierre du Pont de la Trinité sur la Neva en l'honneur de l'alliance.

En août 1899, Théophile Delcassé négocie un renforcement de l'Alliance franco-russe : la France soutiendra la Russie dans sa politique balkanique si celle-ci en fait de même dans la question d'Alsace-Lorraine. En septembre 1901, Nicolas II revient en France et assiste à d’énormes manœuvres militaires (120 000 hommes !). La coopération financière s’accentue : en 1901, plus d’un tiers de l'épargne des ménages français se trouve investi dans l’économie russe ! En mai 1902, c’est le président Émile Loubet qui se rend en Russie.

c) L’Entente Cordiale

L'Entente cordiale vue par le patriotisme français et l'humour anglais.

Affiche. Montage à partir de documents Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

L’alliance russe acquise, il faut gagner celle de la Grande-Bretagne, l’ennemi historique. C’est curieusement l’incident de Fachoda qui en fournit l’occasion : ce que l’opinion française prend pour une reculade est en fait un compromis proposé par Delcassé, sur les conseils de Paul Cambon (1843-1924) et Léon Geoffray (1852-1927), chevilles ouvrières de l’Entente : il abandonne l'Egypte et l’Afrique orientale au Royaume-Uni, qui en échange lui laisse les mains libres au Maroc convoité par l'Allemagne. De plus, Paris fait comprendre à Londres que la « Weltpolitik » de Guillaume II est une terrible menace pour le commerce britannique et sa maîtrise des mers.

Le 8 avril 1904 marque l’acte de naissance de l’Entente Cordiale : France et Grande-Bretagne signent une série d’accords bilatéraux portant sur les droits de pêche français au large de Terre-Neuve, la légitimité anglaise sur l’Egypte, le protectorat français sur le Maroc et les sphères respectives d’influence des deux puissances au Siam, à Madagascar, aux Nouvelles-Hébrides.

d) Naissance de la Triple Entente

De leur côté, Royaume-Uni et Russie entament des négociations pour mettre un terme à leurs querelles, portant principalement sur leurs zones d’influence communes, la Perse et l’Afghanistan. Ils mettent de même un terme à leurs litiges maritimes (Affaire du Dogger Bank).

Le 31 août 1907 Londres et Saint-Pétersbourg signent un accord d’entente et de soutien mutuel. Ainsi naît la Triple-Entente, dont les engagements mutuels restent cependant inégaux : si l’alliance franco-russe est un accord militaire défensif, le Royaume-Uni se contente d'une promesse de soutien diplomatique en cas de conflit européen. Mais lors de la crise de juillet 1914, malgré ses efforts colossaux pour éviter la guerre, Londres s’engagera finalement dans le conflit : le prétexte en sera l’invasion de la Belgique par l'armée allemande.

La création de cette alliance « de revers » est très mal vécue dans le Reich et y créé un profond sentiment d’encerclement : ainsi se renforce le théorie de la « guerre préventive ». Par contre elle ne modère en rien la politique impérialiste qu'entend mener Guillaume II.

4. Le renforcement des alliances : 1907-1914

A partir de 1907, et surtout de 1911, les risques de guerre semblent inéluctables aux dirigeants européens : la logique des systèmes d'alliances accélère la course aux armements et renforce les partenariats, alors que et des deux côtés les diplomaties s’activent à faire entrer dans le jeu d’autres pays, plus ou moins déjà partenaires :

• France et Royaume-Uni déploient leurs efforts vis-à-vis de l’Italie afin de la détacher de la Triple Alliance : ils laissent à l’Italie libre cours en Tripolitaine. Rome restera neutre au début du conflit avant de basculer dans le camp de l’Entente le 3 mai 1915 en rompant le pacte de la Triplice et en déclarant la guerre à l’Autriche-Hongrie le 23 du même mois.

• En 1912, France et Royaume-Uni signent une convention navale qui répartit leurs zones de défense en cas de conflit : à la « Royale » est confiée la Méditerranée, tandis que la « Navy » défendra la mer du Nord et la Manche./p>

• La Russie, remise en selle depuis la guerre balkanique de 1913 mène une politique très active contre l’Autriche-Hongrie en apportant un soutien sans faille à la petite Serbie, elle-même extrêmement agressive dans sa politique panslave dirigée contre la double monarchie et l’empire ottoman.

• La France de son côté s’évertue à créer un axe Paris-Belgrade, axe renforcé par la visite du roi Pierre de Serbie (1844-1903-1921) à Paris en novembre 1911.

• La Turquie enfin resserre ses liens avec l’Allemagne : conséquence de la débâcle des guerres balkaniques et de l’humiliation libyenne (La Lybie est prise par l’Italie en 1912), la Sublime Porte est en 1913 profondément isolée. Les intentions russes sont alors extrêmement claires : « le ministre affirme que la Russie ne peut permettre à aucune puissance de s’affermir dans les Détroits ; elle peut par la suite être forcée de s’en emparer pour y établir un état des choses conforme à ses intérêts » (Conférence de Saint-Pétersbourg du 8 février 1914 réunissant Serguei Sazonoff, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Marine, le chef d’Etat-major général et Mikhaïl de Giers, ambassadeur à Constantinople). Le Bosphore et les Dardanelles, « clefs de la maison » (Catherine II) demeurent le point central de la stratégie russe (80% de la production de la Russie y transitent). Quant aux Anglais, ils tiennent à protéger la route des Indes transitant par le canal de Suez. L’Italie, installée dans le Dodécanèse, lorgne du côté de l’Asie Mineure, alors que la France veut faire valoir ses droits sur la Cilicie. Au pouvoir depuis janvier 1913, les Jeunes Turcs d’Enver Pacha n’ont que le choix de se tourner vers Berlin, convaincus que le danger russe est bien plus grand que le danger autrichien, et que la Turquie est engagée dans une lutte à mort dont l’enjeu est sa survie, et qui, accessoirement, démasquerait la duplicité des populations chrétiennes (Arméniens). D’abord réticent à cause de la situation catastrophique de la Turquie et son impréparation, Guillaume II finit par pencher pour une alliance avec la Sublime Porte. Le 2 novembre 1914, la Turquie entrera en guerre au sein de la Triplice.

Le rapprochement Berlin - Vienne - Constantinople. Affiche de propagande des années 1910, auteur inconnu.

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2010

La visite du roi Pierre Ier de Serbie en France en 1911. Couverture du supplément illustré du Petit Journal, 26 novembre 1911.

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

IV Les nationalismes

1. La montée des nationalismes au XIXème

La compétition patriotique générée par l'émergence des nationalismes au cours du XIXème siècle explique pour beaucoup le déclenchement de la guerre en 1914. « Chaque peuple paraît à travers les rues de l’Europe avec sa torche et maintenant voilà l’incendie ». (Jean Jaurès, discours de Vaise, 25 juillet 1914)

« En ces dernières heures du siècle, je voudrais méditer sur l’une des forces qui ont été à la fois les plus créatrices et les plus dissolvantes ... le nationalisme... Certes, les tendances nationales ont aussi servi la culture... Mais ces avantages pèsent moins lourd que les inconvénients qui en ont résulté et qui ont fait du nationalisme le facteur politique dominant. La haine de tout ce qui est étranger... transforme rapidement le sentiment national en un instinct qui échappe au contrôle de la raison... Le nationalisme, en se combinant avec d’autres forces, nous conduit irrésistiblement vers de nouvelles catastrophes. »

Harold Hjarne, journal Svenska Dagblade, 31 décembre 1899. Hjarne (1848-1922) était un historien suédois, professeur à l’université d’Uppsala.

Le XIXè voit surgir un phénomène, capital, né des bouleversements du XVIè siècle et surtout de la Révolution française : le nationalisme. Cette idée n'est pas fondée sur la souveraineté d'un monarque sur une ou plusieurs populations, mais sur l'existence d'une culture sociale, historique et linguistique commune à une population donnée. Ainsi, la nation est la volonté de tout un peuple d’affirmer son identité, sa spécificité, d’exister librement.

Au XIXème, la notion de « nation » se base généralement sur :

• Le désir de s’unir et de vivre en commun ;

• le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;

• le sentiment d’appartenance à une communauté historique, ethnique et culturelle ;

• la nécessité de constituer un marché économique indépendant ou élargi.

a) L’œuvre de la Révolution française

La Révolution française et les guerres napoléoniennes ont remodelé l'Europe du XVIIIe siècle. Par ses conquêtes, Napoléon exporte auprès des populations les idées de 1789. Le Code civil français est souvent adopté par les pays conquis où il reste la base de la législation, même après la défaite française : les principes de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen sont amplement diffusés, particulièrement le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont la notion de nationalité est le corollaire.

En 1815, le Congrès de Vienne renforce cependant les régimes autocratiques et autoritaires, faisant fi de l’acquis révolutionnaire. Véritable « Yalta » avant l'heure, il fait la part belle à l’empire austro-hongrois qui « aspire » les peuples d’Europe centrale, de la Pologne aux Balkans et s’intéresse de très près à l’empire ottoman, le « Vieil homme malade », et à l’empire russe où les tsars tentent d’étendre leur domination en Finlande, Pologne, Baltique et lorgnent eux aussi vers les Balkans et les populations slaves avec le but à long terme de s’accaparer les Détroits… Quant à la Grande-Bretagne, elle se désintéresse du continent dans un « Splendide isolement », mais veille jalousement sur son empire commercial et maritime. Ainsi au nom du nouvel « équilibre » de Metternich, le principe de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et remisé aux oubliettes.

b) L'émergence des sentiments nationaux

Les idées semées par la Révolution font cependant leur chemin et le principe de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes aboutit au long du siècle à deux phénomènes : les conquêtes de l’indépendance politique et la constitution d’états autour d’une culture commune :

• Les conquêtes de l’indépendance : l’aspiration à l’indépendance des peuples se manifeste d’abord en Amérique du Sud, où le continent se libère de la tutelle espagnole et portugaise (Simon Bolivar, 1825), mais éclate en une multiplicité de petites nations toutes jalouses de leur indépendance et dominées par une élite autocratique qui maintiennent les populations pauvres et les minorités dans une totale dépendance… En Europe, la Belgique se détache des Pays-Bas et dans les Balkans encore contrôlés par la Turquie, les Grecs livrent une dure guerre d’indépendance (1821-1830), suivis à la fin du siècle par la Serbie, le Monténégro, la Roumanie, la Bulgarie. En 1848, c’est toute l’Europe qui est secouée par des mouvements révolutionnaires au nom du principe de l’autodétermination des peuples et de la démocratie. Sévèrement réprimé, le « printemps des peuples » se double, particulièrement en Autriche-Hongrie, de la question des nationalités : il aboutit partiellement : en 1867 est proclamée à Vienne la double monarchie, laissant à la Hongrie une assez large autonomie. Mais il ne résout pas la question de plus en plus brûlante des autres minorités.

• La constitution d’états : par ailleurs, des États se constituent au nom d'une culture et d'une « Nation » commune : c'est notamment le cas de l'Allemagne avec la création de l'Empire allemand en 1871 ou de l'Italie, dont l'unification est réalisée en 1870. Dès le début du XIXè, la question « nationalitaire » imprègne les élites et la sphère culturelle dans l’espace italien et dans l’espace germanique et consolide les populations concernées dans une idée de culture nationale basée notamment sur la langue et bientôt, plus spécifiquement dans l’ère germanique, sur la notion de race.

À l'aube du XXe siècle, la question des nationalités en Europe reste au cœur des tensions. L'Autriche-Hongrie et la Russie souhaitent voir leur influence se développer sur les territoires des « Slaves du Sud », la Pologne aspire à son indépendance vis-à-vis de la Russie, la Norvège souhaite se libérer de la Suède, la Hongrie de l'Autriche.

Pour autant, la question des nationalités en Europe ne concerne que les territoires du vieux continent et son prolongement américain. Avec un autre principe posé en absolu dans la seconde moitié du XIXè, celui de la supériorité de l’homme blanc, il n'est pas question de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes pour les populations du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye...), d'Afrique noire ou d'Asie. Pour ces populations, le XIXe siècle n'est pas celui du printemps des peuples mais le siècle de la dernière vague de colonisation.

c) La montée en puissance des sentiments nationaux

Carte de l’Autriche-Hongrie en 1911. Les diverses minorités, toutes travaillées par un nationalisme souvent très vindicatif, mettent en lumière la grande fragilité de cet immense empire dont les dirigeants ne sont plus capables d’assurer la cohésion.

Carte. Georges Brun., 2015

Dans l'ensemble de ces jeunes et nouveaux pays européens, la force des nationalismes crée les conditions de l'exaltation de sentiments nationaux et du développement des rivalités nationales, darwinisme social aidant. Ainsi, après le départ de Bismarck, les responsables du Reich, Guillaume II en tête, formulent les rivalités politiques et économiques avec leurs voisins de l’Est comme la manifestation du conflit entre les Slaves et les Germains. Multipliant les allusions à un conflit multiséculaire germano-slave, l'empereur allemand inspire certains de ses collaborateurs, dont son chef d'état-major, Helmuth von Moltke, et développe devant des représentants austro-hongrois des arguments de même nature.

Face à ce sentiment de l'existence d'une opposition entre les Germains et les Slaves, les populations slaves en général et russes en particulier développent en leur sein un sentiment panslave, encouragé par le gouvernement après les défaites de 1904-1905.

Pour ne pas être en reste, dans l’empire ottoman en pleine décrépitude, le mouvement Jeune Turc qui accède au pouvoir en 1913 développe des théories panturques, seules capables de redresser et der sauver la Sublime Porte.

d) Le rôle du darwinisme social

Toutes ces théories, tant celle de la supériorité de l’Homme européen et de sa « mission » civilisatrice, que celle du nationalisme basé sur des supériorités culturelles et raciales, se basent sur les théories darwiniennes transposées sur le plan social (Herbert Spencer, 1820-1903), alors fort en vogue dans toute l’Europe : selon le darwinisme social, la guerre est bonne en soi car créatrice d’un ordre hiérarchisé, voué à inculquer aux masses les vertus de l’obéissance et du devoir accompli ; elle fait surgir au grand jour les hommes doués, transforme les asservis en hommes libres, jette à bas les vieilles idoles.

À la fin du XIXe siècle, le darwinisme social est étendu aux rapports entre les nations : il justifie ainsi en Angleterre et en France le colonialisme par la « supériorité de l’homme blanc et sa mission civilisatrice », et en Allemagne la supériorité du germain sur le slave. Ces théories portent en elles de terribles germes : ceux de l’éliminationnisme et du génocide.

2. L’impérialisme anglais

Après la défaite de la France napoléonienne en 1815, la Grande-Bretagne connaît un siècle de domination sans partage et étend ses possessions dans le monde entier. Entre 1815 et 1914, environ 26 000 000 km2 de territoires et environ 400 millions de personnes sont intégrés dans l'Empire. Dominant les mers, le Royaume-Uni devient le gendarme imposant la « Pax Britannica » et une politique étrangère de « splendide isolement », investissant toute son énergie dans le commerce mondial, ce qui lui permet de contrôler les économies de nombreux pays comme la Chine, l'Argentine ou le Siam.

Walter Crane (1845-1915) : carte de l'empire britannique en 1886, avec en rouge les possessions de la couronne.

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015

La puissance impériale britannique est soutenue par la plus grande flotte de commerce et de guerre du monde ainsi que par le télégraphe, deux technologies qui permettent à la Grande-Bretagne de contrôler et de défendre son empire.

« Une nation est comme un individu : elle a ses devoirs à remplir et nous ne pouvons plus déserter nos devoirs envers tant de peuples remis à notre tutelle. C'est notre domination qui, seule, peut assurer la paix. La sécurité et la richesse à tant de malheureux qui jamais auparavant ne connurent ces bienfaits. C'est en achevant cette œuvre civilisatrice que nous remplirons notre mission nationale, pour l'éternel profit des peuples à l'ombre de notre sceptre impérial (...) Cette unité (de l'Empire) nous est commandée par l'intérêt : le premier devoir de nos hommes d'Etat est d'établir à jamais cette union sur la base des intérêts matériels (...) Oui, je crois en cette race, la plus grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connues, en cette race anglo-saxonne, fière, tenace, confiante en soi, résolue que nul climat, nul changement ne peuvent abâtardir et qui infailliblement sera la force prédominante de la future histoire et de la civilisation universelle (...) et je crois en l'avenir de cet Empire, large comme le monde, dont un Anglais ne peut parler sans un frisson d'enthousiasme (...) »

Joseph Chamberlain (1836-1914), ministre des colonies en 1895.

3. Le nationalisme français

L’idée que la France est une nation « une et indivisible », nait à la fin du XVIIIe siècle sous la plume des philosophes des Lumières. Elle connaît son apogée à la Révolution française, notamment lors de la fête de la Fédération. Ce nationalisme connaît en France un développement spécifique après 1870, à l'avènement de la IIIè République. À cette époque tous les partis manifestent ostensiblement des idées nationalistes et antiallemandes : la Prusse vient de gagner une guerre et d’annexer l'Alsace-Lorraine.

Aussi la IIIè république met l’accent à la fois sur l’unité de la nation (mêmes lois, mêmes règlements, même langue, même culture pour un ensemble de populations différentes) pour développer le « sentiment d'être français » (Renan) et sur la « reconquêtes des provinces perdues ». La République développe ainsi le sentiment national de 1870 à 1914 en créant ou en réactivant des mythes historiques, tels les figures de Vercingétorix, Clovis ou Jeanne d’Arc et des références souvent « spirituelles » ou morales, voire xénophobes.

Cependant, lors de la crise boulangiste et de l'affaire Dreyfus, le nationalisme glisse progressivement à droite et devient, dans les années 1880, une revendication d’exclusivisme et se teinte de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme (Edouard Drumont, "La France juive", 1886), d’antiparlementarisme et d’anti-républicanisme (la « Gueuse », la République), ne cessant de dénoncer « quatre États confédérés : Juif, Protestant, Maçon, Métèque » (Charles Maurras). Le cosmopolitisme, si cher aux philosophes des Lumières, devient synonyme de menace pour la cohésion de la nation, étant rattaché en particulier aux juifs : « le Juif cosmopolite est, par nature, ennemi des patries ».

En France, le nationalisme outrancier se teinte très souvent d'antisémitisme : caricature de Henri Meyer pour la couverture du supplément illustré du Petit Journal, 10 juillet 1898, a propos de l'affaire Dreyfus. Bibliothèque nationale de France. Y figurent notamment Jacques Cavaignac, sous-secrétaire d'État à la Guerre, Jules Méline, Paul Déroulède et Etienne Drumont, anti-dreyfusards violents.

Affiche. Document Commons Wikimedia. Domaine public., 2015