Des clivages et des oppositions

Par Mireille Biret et Monique Klipfel

Publié le 13 juillet 2011

Sommaire

Retour à Alsace 1870-1914

Des notables aux partis de masse

L’annexion a généré un processus où toutes les attitudes de revendication, de compromis, d’intégration et de rejet se sont entrecroisées. Les conceptions en matière d’identité nationale sont plus évidentes et plus accessibles aux notables qu’aux autres groupes sociaux moins éduqués, moins riches et moins mobiles. C’est surtout la bourgeoisie qui, après 1871 maintient un sentiment favorable à la France. Cette attitude d’opposition à l’annexion est aussi un moyen pour elle de continuer à exercer sa domination sociale et politique du moins jusque dans les années 1880.

En effet, bourgeois et nobles poursuivent leurs campagnes électorales comme au temps des candidatures officielles. On vote alors pour un homme qui s’attache les votes par la promesse de prébendes ou utilise son ascendant sur les classes populaires. Les dynasties de notables sont nombreuses et bien enracinées : les Herrenschmidt, Ungemach, Zorn de Bulach, de Dietrich…

L’approfondissement de l’intégration au sein du Reich allemand sape progressivement l’hégémonie de la bourgeoisie. Le développement économique a entraîné l’apparition d’une forte classe ouvrière et d’un mouvement socialiste qui, par le biais du parti social-démocrate, agissent dans un contexte national allemand. Les socialistes ont un programme précis qui s’adresse en priorité aux plus démunis comme celui de 1891 pour les élections municipales de Strasbourg.

Cette évolution conduit les notables à renoncer à la protestation et à faire le choix d’un autonomisme appuyé culturellement sur la valorisation de l’identité régionale, qui les aiderait à recouvrer leur leadership tout en leur offrant une base de négociation avec l’Empire.

Wackes et Schwowe

A priori ces deux termes sont antagonistes mais la réalité est plus subtile.

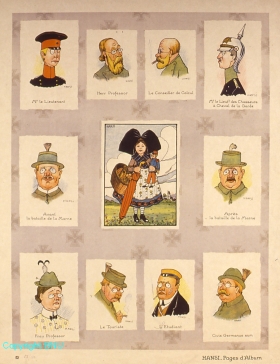

Page d'Alsace

Ill. Jean-Jacques Waltz Hansi, v. 1915

Photo et coll. BNU Strasbourg (ref. 701441)

Hansi, mais aussi Zislin, véhiculent dans leurs caricatures une image négative de l’Allemand présenté comme arrogant, brutal, dépourvu de goût et de savoir-vivre. Ils sont proches du courant anti-allemand dont les principaux représentants sont l’abbé Wetterlé (directeur de publication du Nouvelliste d’Alsace-Lorraine), Jacques Preiss et Daniel Blumenthal, tous trois députés du Reichstag allemand.

Hansi s’est efforcé de construire une Alsace intemporelle, mythique à destination d’un public français ou francophile, occultant un quotidien qui fait se côtoyer et travailler ensemble des Alsaciens de souche et des Allemands installés.

En effet, des liens se tissent entre familles alsaciennes et allemandes. Ils existaient avant l’annexion et se poursuivent après, avec néanmoins des différences en fonction des catégories sociales.

La bourgeoisie des Altdeutsche a pris possession des quartier de la Neustadt à Strasbourg, repoussant vers l’extérieur la bourgeoisie alsacienne. Elle vit repliée sur elle-même. De même la bourgeoisie alsacienne réduit ses rapports avec les autorités dirigeantes.

Entre ces deux bourgeoisies, quelques hommes ont tenté de jeter des passerelles à l’exemple de Werner Wittich et de sa cousine Ely Knapp.

En revanche, la classe ouvrière est le milieu où le rapprochement a été le plus poussé. Parlant la même langue et étant soumis aux mêmes conditions de travail, l’ouvrier alsacien s’est senti solidaire de son collègue immigré.

Les classes moyennes présentent des attitudes plus contrastées. Certaines (les petits patrons et les artisans) campent sur des positions de repli, alors que d’autres (employés et petits commerçants) font montre d’une plus grande ouverture.

L’attitude des dirigeants évolue elle aussi. En 1907 le Statthalter de Hohenlohe-Langenburg est remplacé par le général comte Karl von Wedel. Son épouse d’origine scandinave parviendra à séduire les Alsaciens. Elle s’adresse à eux en français et sera à l’origine d’un scandale.

Catholiques et protestants

En Alsace quatre cultes sont officiellement reconnus, catholique, luthérien, réformé, et israélite. L’influence des religions est forte. Beaucoup d’écoles sont confessionnelles notamment celles qui forment les futurs instituteurs.. On construit de nouvelles églises dédiées au culte protestant comme l’église Saint Paul à Strasbourg. Mais les tensions entre les deux communautés sont fortes. Les mariages entre protestants et catholiques difficiles.

| 1866 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Catholiques | 58 | 55,5 | 51,2 | 49,7 | 49,5 | 49,5 | 19,9 | 51,6 | 52,9 | 51,4 |

| Protestants | 38 | 40,3 | 45 | 46,6 | 46,6 | 49,9 | 46,7 | 45 | 43,2 | 44,5 |

| Juifs | 4 | 4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 |

UBERFILL, François. La société strasbourgeoise entre France et Allemagne (1871-1924). Société savante d’Alsace, 2001.

Tableau reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur.

À partir de 1871 et ce jusqu’en 1895, la part des catholiques à Strasbourg diminue alors que celle des protestants augmente. Ces évolutions s’expliquent par le départ des catholiques vers la France et l’arrivée d’immigrés allemands majoritairement protestants. Cet apport protestant a par ailleurs modifié les équilibres confessionnels. La population juive a perdu en Alsace le quart de son effectif entre 1871 et 1905. La stabilité dont fait preuve la population juive à Strasbourg s’explique par l’arrivée d’immigrés allemands juifs. À partir de 1895 s’amorce un changement avec une diminution de la part des protestants due à un essoufflement de l’immigration protestante au profit de celle d’Alsaciens catholiques et de Vieux Allemands originaires d’Etats allemands catholiques comme le Pays de Bade, la Bavière, la Westphalie…

L’appartenance à une confession religieuse est le vecteur principal de la solidarité sociale et un élément essentiel de l’adhésion nationale. Par opposition à Allemagne où sévit le Kulturkampf, les catholiques restent longtemps très attachés à la France. Ils prennent des distances à partir de 1901, révulsés par le débat anticlérical en France. Les protestants acceptent plus facilement une Allemagne majoritairement protestante. Dès 1871, le pasteur Karl Hackenschmidt publie un recueil de poésies patriotiques pour saluer le retour de l’Alsace à l’Allemagne.

| Groupes sociaux | Pourcentage |

|---|---|

| Universitaires- Professeurs de lycée | 16,6 |

| Cadres de l’administration impériale | 17,5 |

| Professions libérales | 27,5 |

| Commerçants – Négociants | 27,5 |

| Propriétaires – Rentiers | 31,8 |

| Aubergistes | 36,5 |

| Petits patrons- Maîtres de métiers | 36,6 |

| Employés | 38,3 |

| Artisans | 41 |

| Ouvriers – Journaliers | 42,5 |

| Sous-officiers – Soldats | 76 |

UBERFILL, François. La société strasbourgeoise entre France et Allemagne (1871-1924). Société savante d’Alsace, 2001.

Tableau reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur.

Les mariages interconfessionnels sont surtout le fait d’Alsaciennes catholiques, épousant des Allemands protestants. Le taux des mariages interconfessionnels reproduit la pyramide sociale. Il est peu fréquent dans les classes supérieures. Dans les couches inférieures, les mariages mixtes d’un point de vue national se doublent souvent d’un mariage interconfessionnel. Ressentis comme une menace dans leur intégrité et leur spécificité, les Eglises ont tenté d’empêcher ces mariages.